2025年08月13日

~お手伝いの心得3か条~

明日から、お盆ですね。

いわゆる“夏休み”を過ごされている園児、児童、生徒のみなさんも多いことでしょう。

さて今回は、“お手伝いの心得”についてです。

家にいる時間がいつもより長いため、お手伝いをお願いすることも増えるでしょうし、2~3歳くらいの何でもやりたがるお子さんに、させてあげることもあるかもしれませんね。

最近、このような話を聞きました。

中学1年生のお子さん(Aさん)に、家族分の洗濯物をたたむお願いして出勤したBさん。AさんはBさんが帰宅すると「全部たたむのに1時間もかかって大変だった」と話しました。たたんでくれた洗濯物を見ると、最後の方は疲れたのか、グチャグチャなたたみ方だったそうです。『1時間もかかるような洗濯物の量ではないのに』『もう少しきれいにたたんでほしかったな』と思ったものの、グッと我慢し・・・・・ 『ありがとう』『助かるわ』と、お礼の言葉を伝えたそうです。

読者のみなさんにも、よく似た経験はありませんか?

頼んだことが、大人の思っているような仕上がりではなかった・・・

失敗して余計大変なことになった!

・・・なんていうことは、お手伝いを頼めば“あるある”でしょう。

そこで、ポイントとなる『お手伝いの心得』をお伝えします。

[心得その1:「ありがとう」と感謝を伝えましょう]

お手伝いをしてくれたことに対して、結果に関わらず「助かったよ」「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることで、子どもは自分が役に立っていると感じ、意欲を高めます。

[心得その2:お手伝いは“成果”ではなく“過程”を認めましょう]

失敗やうまくいかないことから、次にどうすればよいのか考えたり工夫したりする力が育ちます。せかさずじっくり構えることで、安心して取り組めますし、完璧を求めないことがお手伝いを楽しく、習慣化させる鍵となります。任せきりにせず、時には一緒にすることで、コミュニケーションを取りながら楽しくできますね。

「最後までできたね」「苦労したんだね」「前より〇〇〇が、上手になったね」など、小さなことでも具体的に認めてあげましょう。

[心得その3:無理強いはやめましょう]

家族に感謝されたり楽しいからできることも、無理強いされたり罰としてさせられることで、嫌なものだというマイナスイメージをもち、お手伝いが嫌になってしまします。子どもの発達や関心に応じたことだと、取り組みやすいですよ。

お手伝いは、子どもに責任をもって働くことの大切さや人のために働く喜びを感じさせることができ、自立心や継続力も育むことができます。また、家族に認められ感謝されることで、自己肯定感や意欲が高まります。お手伝いから得られる効果は大きいですので、無理なくチャレンジさせてあげてくださいね。

ちなみに我が家では、感謝し褒め続けた結果、なんと、第2子は毎日家族の洗濯物を干すことを、第3子はご飯のメニューを考えて作ることを、自分の仕事としてやってくれています。

(*^▽^*)

この夏、我が家で採れた「ゴーヤ」です。「にがうり」とも呼びますね。

当然? 第3子の夏の定番料理は「ゴーヤチャンプルー」となります!

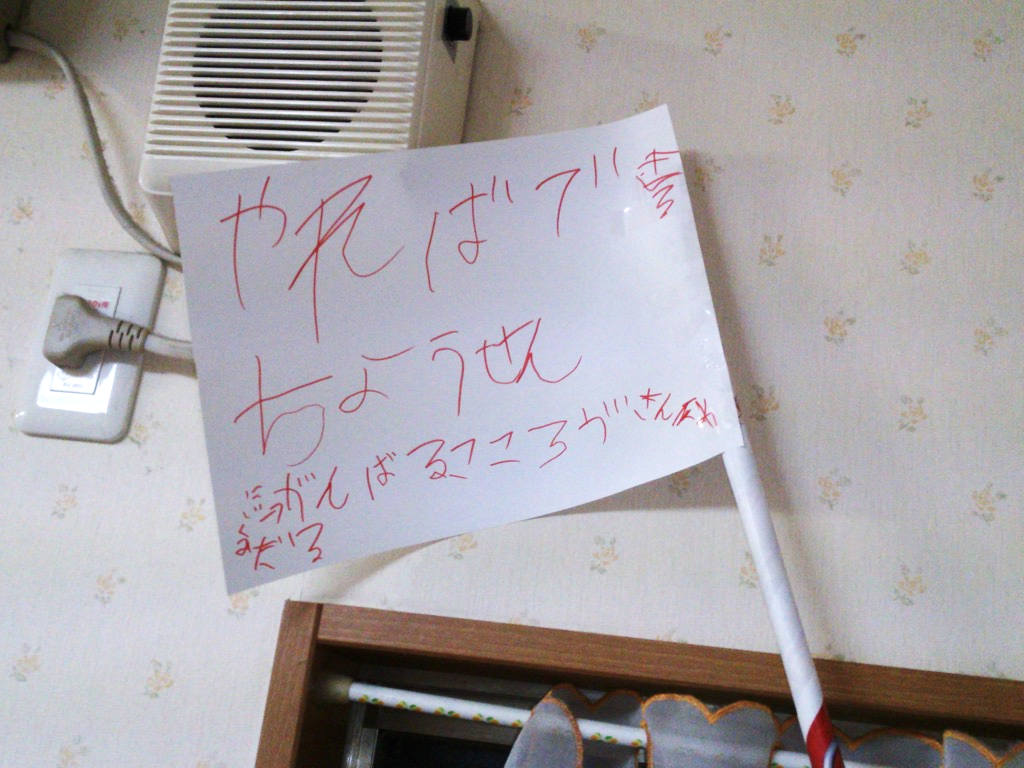

やればできる

ちょうせん

がんばるこころが きんめだる

【 すまいる 子育て 】

3人のママである保育士が、普段感じていることや子育てのヒントなどを発信していきます。

育児の間に読んで、ホッとして、“すまいる”になってもらえればと思います。

※アプリ登録すると、便利なプッシュ通知も。詳しくは下記から。

>>詳細はこちら

長浜市教育委員会事務局・幼児課

電話0749-65-8607